高効率化への取組

IGCCとは

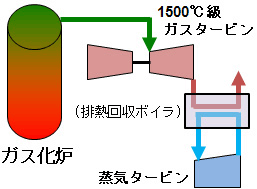

IGCC(Integrated Coal Gasification Combined Cycle 石炭ガス化複合発電)の原理は、石炭を一旦ガス化炉にてガスに変換して、そのガスをまずガスタービンの燃料として使用しガスタービン発電を行う。ガスタービンからはまだ高温の燃焼ガスが排出されるために、その排気ガスから排熱回収ボイラにより高温高圧の水蒸気を作り蒸気タービンを回してここでも発電する。このようにIGCCはガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた二重の発電方式であることにより、これまでの石炭火力発電より5%以上高い発電効率を実現する事が可能となる。

このシステムは米国で2基、EUで2基の合計4基が商用運転されてきたが、我が国で実証運転を続けてきた勿来IGCCが常磐共同火力㈱勿来発電所10号機(25万KW)として2013年6月30日より商業運転を開始した。これにより世界で5基のIGCCが商用運転されることになった。

IGFCとは

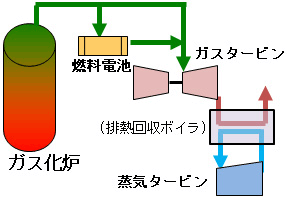

IGFC(Integrated Coal Gasification Fuel Cell Combined Cycle 石炭ガス化燃料電池複合発電)は、石炭をガス化することによりガスタービンと蒸気タービンを利用する発電システムまではIGCCと同様であるが、これにさらに燃料電池を組み合わせ、燃料電池、ガスタービン、蒸気タービンの3段階で発電する「トリプルサイクル」とも呼ばれる、これまでの石炭火力発電より15%以上と、極めて高い発電効率が得られるシステムである。

本システムはわが国で考えられたサイクルであり、現在ナショナルプロジェクトとして開発が開始されている。このシステムでは燃料電池がキーとなるが、固体酸化物燃料電池(SOFC)と呼ばれる燃料電池が使用される。しかしまだ実用には至っておらず、その実用化が急がれている。このシステムが実用化されると、地球にやさしい超高効率石炭発電が実現することになる。

微粉炭火力発電の高効率化の流れ

18世紀半ばから始まった産業革命は石炭の助けにより実現できたと言われているが、以来現在まで石炭は長い間主要なエネルギー源として利用されてきた。主な利用先は発電分野であり、石炭をボイラで燃焼することにより蒸気を作り、その蒸気で発電機を回して電力を得る事がなされてきた。ごく初期にはボイラでは塊炭をそのまま燃焼していたが、1918年に塊炭をミルにより粉末(微粉炭)にして燃焼させる、当時としては画期的な技術が米国B&W社により開発され、それ以降では大型の発電用ボイラにはミルを設置した微粉炭燃焼ボイラが使用されることになった。

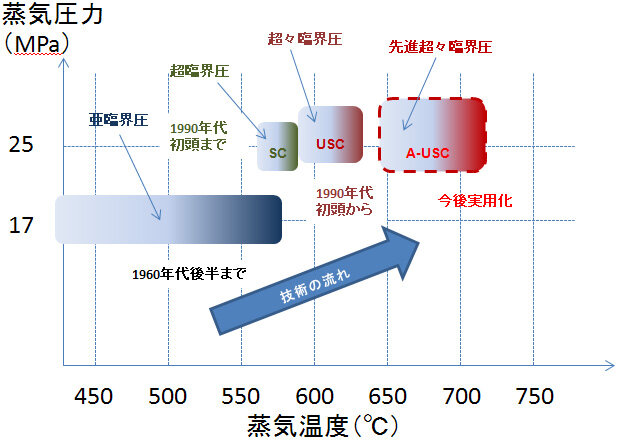

ボイラで得られた高温の燃焼ガスは伝熱管の中を通した高圧の水を加熱し、沸点に達すれば沸騰し蒸気になり、蒸気タービンを回転させ発電する。この場合、熱力学の原理から、蒸気温度ならびに圧力が高い方が発電効率が高いことになるので、これまでの効率向上の努力は温度と圧力の上昇のための技術開発、材料開発、溶接技術開発の歴史とも言える。

水は加熱すると沸騰し水から蒸気へと変化するが、圧力が高くなるにつれて沸点も高くなる。しかし圧力が更に高くなり、臨界点(374℃、22.6MPa)と呼ばれる条件まで達すると水は沸騰することは無く、超臨界流体と呼ばれる特別の流体となる。臨界点より低く沸騰現象を利用する発電システムを亜臨界圧ユニット、臨界点を超える条件を利用する場合を超臨界圧ユニット(SC)と呼ぶが、後者の方が高効率を得られることになる。更に蒸気温度、圧力を高め、蒸気温度を600℃超としたシステムを超々臨界圧ユニット(USC)と呼び、微粉炭燃焼による発電では現在最高の効率を実現している。わが国では1990年代にUSCの開発を国家プロジェクトとして世界に先駆けて行い、既にこの技術は商用化されており、我が国の事業用石炭火力のすべての設備はUSCが採用されている。

しかし地球温暖化に対応するためには更なる効率向上が指向されており、蒸気温度を700℃クラスとする先進超々臨界圧(A-USC)ユニットの開発がスタートしており、2020年くらいには実用化されるものと期待されている。