Q4:再エネだけで日本の電力はまかなえるのでしょうか?

再生可能エネルギーと火力発電の関係はとても重要です

再生可能エネルギーを利用した発電には、CO2などの有害な汚染物質の排出がない、などのメリットがあります。世界各国で再エネ利用の発電計画が進んでいますが、再エネの導入を増やしていくにためにはいくつか課題があります。

①コスト ②系統制約 ③規制や立地環境 です。この中では特に②系統制約が大きな課題となっています。

発電、送電、変電、配電のための電力設備が構成するシステム全体を「電力系統」と呼びます。この中で、需要と供給で発電量のバランスを取ることが重要となります。電気は、需給のバランスがくずれると周波数に乱れが生じ、発電所や工場の機器に悪い影響を与え、大規模停電につながってしまいます。

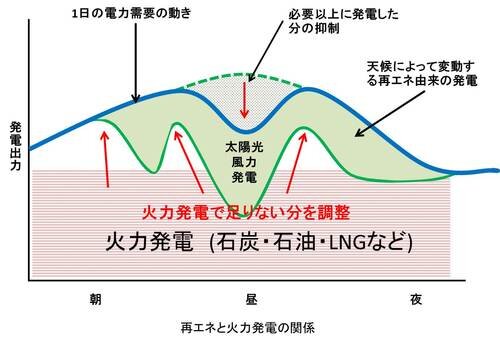

そこで、常に需要と供給のバランスを保つようにコントロールすることが求められます。電気の需要は、季節によって、また一日の中でも変化するので、バランスを取るためにはさまざまな工夫が必要です。

しかし、発電量が天候によって大きく左右されてしまう太陽光や風力などの再エネ由来の電気は、コントロールがとても難しいという特徴があります。そこで、現在では再エネ由来の電気を電力系統に導入する場合は、火力発電で発電量を調整して、需給バランスが崩れることを防いでいます。

再エネ由来の電源が急速に拡大していく中、系統制約は大きな課題となっており、さまざまな取組みを通じて緩和、解消しなくてはなりません。

太陽光や風力などの電源が、日本の電力系統に大量に入っていくことで生じる系統制約は、「容量面での系統制約」と「変動面での系統制約」に大きく分けられます。容量面での系統制約には、

①エリア全体の需給バランスの成約

②送電容量の成約

があります。

電力は需給バランスを保つことが必要です。①エリア全体の需給バランスを取るため、需要以上に電気が作られた場合は、制約が発生します。そこで、もし需要以上に発電された場合は、あらかじめ決められた順番に電源を確実に制御するというルールを設けることで、この制約の緩和をしています。これは「優先給電ルール」と呼びます。

発電が余る場合にはまず、火力発電(石炭、石油、LNG)の発電量を減らします。また、ダムを使って発電する揚水発電の動力として電気を使用し、電気の需要を増やします。それでも電気が余る場合は、「地域関連系線」を使って他のエリアに電気を融通します。さらにバイオマス発電の出力を制御して、それでも対応出来ない場合には、太陽光発電、風力発電の出力を制御するという順番になっています。つまり、火力発電の調整が一番重要です。

高い調整力を持つ火力発電

火力発電は、燃料の投入量の調整で出力のコントロールができます。天候で太陽光や風力が計画通りに発電出来ず、供給バランスが崩れるといった場合には、火力発電による出力を増加させることで需給バランスを調整しています。

火力発電は、今まで電力の供給源として大きな役割を担ってきました。同時に火力発電には、出力をコントロールすることで供給力を調整できる能力があり、需給バランスの調整に重要な役割を果たしています。

- 再エネの導入が進めば進むほど、その変動をカバーして需給バランスを調整するための調整力がますます必要となります。

- 火力発電は、再エネの調整力としての重要な役割を果たしています。この調整電源が確保できないと、再エネの導入拡大にも影響してしまいます。

- 再エネを増やしていくためには、火力発電の建設も必要となるのです。